ヴィネッタ

現在、食品業界では多くの食材改良剤が使用されており、特に畜肉・魚介の改良剤(軟化剤)は、たくさんの商品が市場に流通しています。以前の畜肉・魚介の改良剤は、リン酸塩という食品添加物が主体でした。しかし、リン酸塩はカルシウム吸収阻害を起こすことから、(株)キティーではリン酸塩に代わる安全性の高い肉質改良剤を開発し、販売を開始しました。

「ヴィネッタ」は、高齢化が進む社会で若い頃と同じようにお肉を食べたいが、咀嚼力低下等によってお肉が固くて敬遠される方々に、軟らかく咀嚼しやすい食事を提供することで、お肉を食べる喜びと、食事をする楽しさをお手伝いできる商品です。

特徴

共通

- 肉質をやわらかくする。

- 料理が冷めても、肉や魚が硬くなりにくくなる。

- 調理時間が40~50%短縮できる。

- やわらかくなり、調理の段階で細かいカットが不要になる。(タイプ1、2)

- 食事の時、簡単にカットができる。

- とろみ材の使用量が平均45%減らすことができる。(タイプ3、4)

- 魚・肉の下味(塩分)が少なくできる。

肉

- 肉の旨味成分を引き出し、お肉のクサミを軽減できる。

- 挽肉の裏ごし(20メッシュ)が可能になり、タイプ4の大きさ保証が簡単に出来て、ロス率が減少する。

- 2㎜厚の薄肉を3~5枚重ねることで、タイプ1,2で厚肉料理が可能。加熱してもバラバラにならない。

魚

- 魚の種類でふっくら感、ジューシー感は異なるが、ホキなどが高級魚(金目鯛など)の食感になる。

- 魚臭が大幅に軽減できる。

根菜類・豆類

- ヴィネッタ水溶液で茹でることで根菜や豆類がやわらかくなる。特に介護食に向かないレンコンやタケノコがやわらかくなり利用できる様になる。(タイプ1,2)

- 根菜類はアク取りが不要になる。

- 豆類(乾燥豆)を煮る行程でびっくり水の追加が不要になる。

- 注)野菜の成分と反応して変色することがある。例えばレンコンは淡茶色になるが、この色はヘム鉄であり安全で問題ありません。

使い方

共通

- ヴィネッタ溶液の濃度は、2%が推奨です。

濃厚ヴィネッタ液の濃度は、15%です。(重ね肉用) - ヴィネッタ溶液の浸漬時間は、3時間以上を推奨します。3時間以上浸漬してもやわらかくなりすぎることはありません。

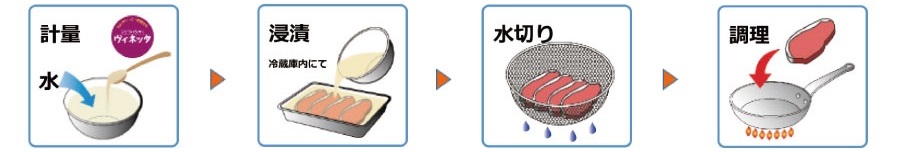

◇◆◇ ヴィネッタの基本的な使い方 ◇◆◇

| ヴィネッタを2~3%になるように水に溶かす。 | バットや鍋に肉・魚を入れ、ヴィネッタ溶液がひたひたに浸かるように入れる。 ラップ等をして冷蔵庫に入れる。 |

ザルに上げて水気を取る。 | 普段通りに調理する。 下味にうっすら塩味が付くため、調味料(特に塩)を調整する。 |

肉類

- 【筋の多い肉】

- ジャガードで筋切りをして、ヴィネッタ溶液に肉が浸かる程度の液量で3時間以上浸漬する。

- 【重ね肉】

- 薄肉(厚さ2㎜程度)をバットに並べ、濃厚ヴィネッタ液(濃度15%)を塗る。この工程を枚数分繰り返し完了したら2時間以上置く。枚数は、3~5枚で脂肪部分を交互に重ねる。

- 【ひき肉】

- 肉の重量に対して1.0~1.5%のヴィネッタをまぶす。

魚類

- 【脂肪分の多い魚】

- 半解凍後、串などで針打ちして濃厚ヴィネッタ液を塗り3~5時間置く。

例:カラスカレイ、鯖、サワラ、金目鯛、鮭など - 【深海魚】

- 半解凍後、串などで針打ちして、ヴィネッタ液に12時間以上浸漬する。

例:ホキ、メルルーサ、シルバーなど - 【上記以外の魚】

- ヴィネッタ液に2時間以上浸漬する。

例:鯵、紅鮭、甘鯛など

根菜類・豆類

- 【温野菜】

- 茹でる水にヴィネッタ(濃度2%)を溶かし、カット根菜類を入れて煮る。煮る時間は、約30~40%短縮できるので事前に確認すること。

- 【根菜類煮物】

- 温野菜の調理後、調味料(煮汁や合わせ調味料)で煮含めると簡単においしく・やわらかい煮物ができる。 カット根菜類と調味料で煮物調理をする場合は、最初に煮る水にヴィネッタ(濃度2%)を溶かし、煮る。表面に泡(アク)が発生したら除去する。

- 【豆類煮物】

- 乾燥豆の戻し水1(豆の重量と同じ)にヴィネッタを溶かし、所定の時間浸漬後、残りの戻し水2(豆の重量の3倍)を追加し煮る。煮る時間は、約30~40%短縮できるので事前に確認すること。調味料で調味するとおいしく・やわらかい煮豆ができる。

注)戻し水は、乾燥豆重量の4倍(戻し水1+戻し水2)。出来上がり量は、約2.5倍です。

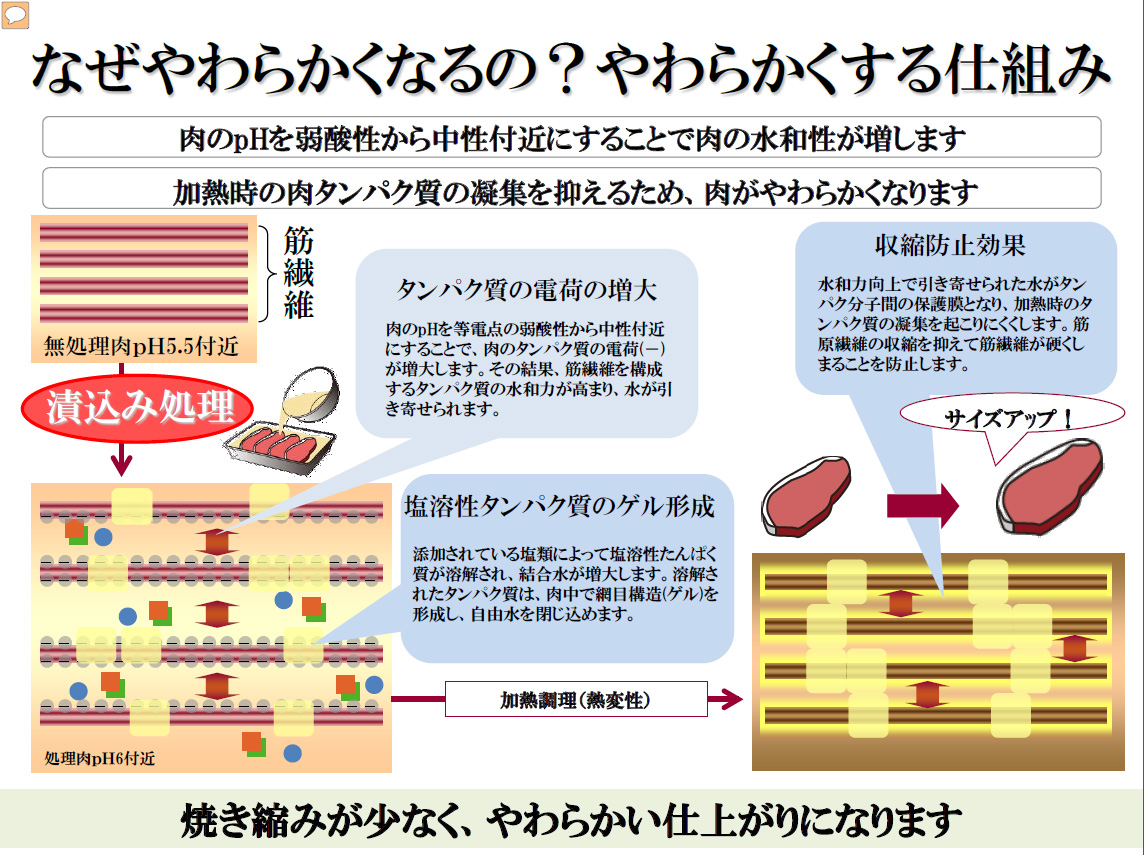

なぜやわらかくなるの?やわらかくする仕組み

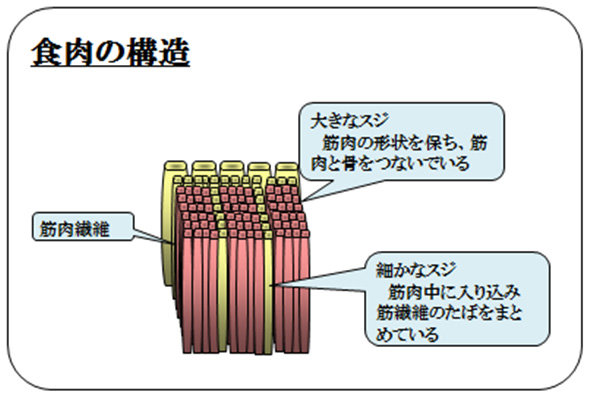

肉が加熱すると固くなる原因は、肉のタンパク質が凝固や熱収縮するからです。(食肉の構造を参照)

生の肉をヴィネッタ液に浸漬すると肉のpHが弱酸性から中性付近に移行することで肉の水和性が増し、筋繊維の間に溶液が浸透します。

約14~22%保水することで筋繊維間を広げ、加熱時の肉タンパク質の凝集が抑えられることで、ジューシーでやわらかくなります。

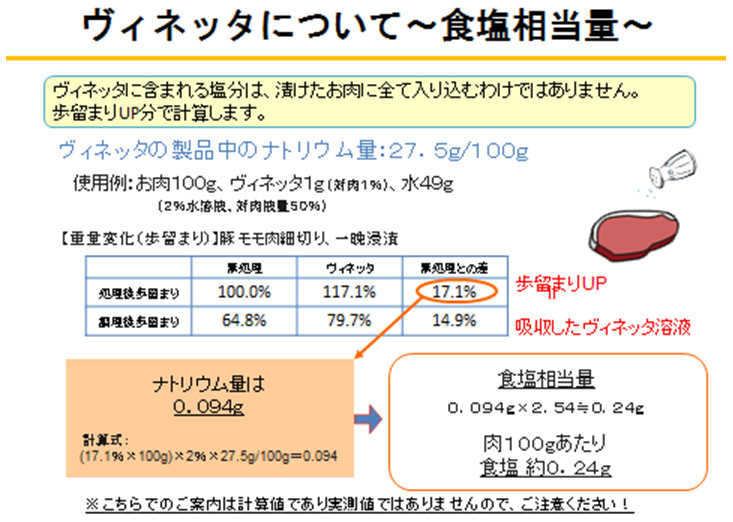

ヴィネッタ浸漬後の食塩相当量

ヴィネッタに含まれる食塩は、肉や魚などにすべて入ることはありません。歩留まりUP分で計算します。(下表の参考値を参照)

ヴィネッタを使用したレシピ

認知症と脳卒中後遺症の介護をされている方へ。 症状に合わせた「かむ応援食」「つぶす応援食」「まとめる応援食」 「飲み込む応援食」の4つのタイプ別献立を掲載しています。

作り方

- 病院介護保険施設 献立 ヴィネッタ

- 豚玉丼(認知症)

- ステーキ(脳卒中後遺症)

- 鶏レバーとじゃがいものトマ煮(認知症)

- 豚の角煮(脳卒中後遺症)

- ゴマ風味蒸し鶏(認知症)

- 鯖のトマト味噌煮(認知症)

- シルバーのムニエ(脳卒中後遺症)

- サワラの煮付け(認知症)

- 赤魚の野菜蒸し(脳卒中後遺症)

- 鮭のトロ蒸し(認知症)

※PDF内の材料表で、青丸印のある項目は協力会社のWebページへリンクしています。

椎野恵子の推薦文

介護食は、残された食べる機能(①捕食力、②咀嚼力、③食塊形成力、④口腔内保持力、⑤送り込み力、⑥嚥下力)に食事形態を合わせて、「噛みやすく」「まとまりやすく」「飲み込みやすく」した食事です。

たんぱく質は加熱することで硬くなりますから、細かく刻んだり・ミキサーにかけてとろみをつけます。

その結果、たんぱく質摂取量(ミキサー食は40~60%減)が減少し、介護食の課題の一つになっています。

高齢者の体組成は、若い人に比べて体内水分量(9%減)と体たんぱく質(5%減)が減少していますが、要介護高齢者のたんぱく質摂取量不足と関連していることが、なかなか理解されていません。

ヴィネッタは、肉・魚を浸漬することで介護食(タイプ3,4)のたんぱく質摂取量を約30%増加することができ、常食を2次調理する形態調整食(きざみ食・ミキサー食)から脱皮することが出来る調味料です。